Historia

El hospital modernista

El traslado del Hospital de la Santa Creu desde el Raval hasta los nuevos edificios modernistas que Lluís Domènech i Montaner empezó a construir en 1902 es un hecho clave para entender la historia de la institución.

El nuevo recinto hospitalario se convirtió en “una ciudad dentro de la ciudad”, un conjunto arquitectónico que seguía una trama urbanística propia, diferente de la del Eixample, con una alineación de 45 grados respecto a la cuadrícula del Plan Cerdà.

A pesar de que el proyecto inicial preveía la construcción de 48 pabellones, finalmente sólo se construyeron 27, de los que únicamente 16 son modernistas. De estos, 12 fueron ejecutados por el arquitecto y el resto por su hijo, Pere Domènech i Roura.

El nuevo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau se inauguró el 16 de enero de 1930, y acogió actividad sanitaria hasta el otoño de 2009, siendo testimonio y protagonista de los avances experimentados por la ciencia médica a lo largo del siglo XX.

La adjudicación del nuevo proyecto

A finales del siglo XIX, el Hospital de la Santa Creu no podía responder al crecimiento demográfico de Barcelona ni tampoco a los avances que se producían en medicina. Ante esta realidad, se contempló la necesidad de construir un nuevo hospital para satisfacer la demanda sanitaria de la ciudad.

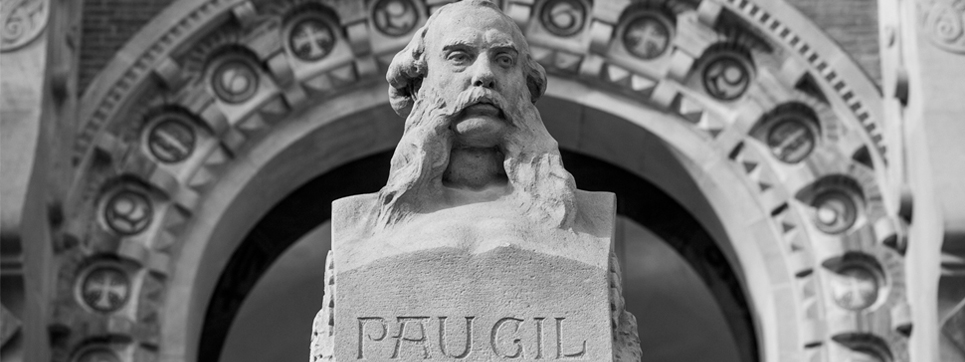

La solución vino de la mano del banquero Pau Gil, muero en París el año 1896, sin descendencia directa. En su testamento. Gil destinó parte de su legado (en concreto, una cantidad neta de poco más de tres millones de pesetas de la época) a la construcción de un nuevo hospital, el de Sant Pau.

En el testamento, el banquero estableció una serie de indicaciones para construir el nuevo hospital, como convocar un concurso para escoger un proyecto. Un jurado, compuesto por tres arquitectos, valoró los tres que se presentaron, “Higiene ante todo”, “Santa Cruz” y “Salud”.

Con ciertas reticencias escogieron, en abril de 1900, el último de estos proyectos, con autoría de Joseph Domènech i Estapà, y que debía ejecutarse en unos terrenos que los testamentarios de Pau Gil habían adquirido en Sarrià. Más tarde, en diciembre del mismo año, un tribunal constituido por tres médicos rechazó los proyectos porque no reunían los requerimientos necesarios de higiene hospitalaria de un hospital moderno.

Por este motivo, los testamentarios desistieron de ejecutar el proyecto premiado y permutaron los terrenos de Sarrià por otros en la parte alta de Barcelona, afectados por la Travessera de Gràcia y propiedad del Hospital de la Santa Creu.

La situación desembocó en un acuerdo entre los testamentarios y la Junta Administrativa del Hospital de la Santa Creu, según el cual se tenía que edificar el Hospital de Sant Pau contemplando la inclusión de un nuevo Hospital de la Santa Creu.

Finalmente, el encargo recayó en manos del arquitecto Lluís Domènech i Montaner (1849-1923), decisión cuestionada por el ganador inicial del concurso, Domènech i Estapà, quien publicó diversas cartas en la prensa barcelonesa en las que manifestaba que no se habían respetado los designios de Pau Gil. Por su parte, los médicos que habían rechazado los proyectos finalistas fomentaron su decisión en un escrito que también publicó la prensa.

Durante los siguientes años, la prensa barcelonesa se hizo eco de los desacuerdos producidos entre los testamentarios de Pau Gil y los miembros de la Administración de la Junta del Hospital de la Sant Creu. Ésta quería que su nuevo hospital tuviese más preeminencia dentro del proyecto arquitectónico que el Hospital de Sant Pau, tanto en los espacios como en el orden de construcción.

Este planteamiento no respetaba del todo la voluntad de Pau Gil, que en su testamento había remarcado la individualidad de Sant Pau. Pese a los obstáculos, el 15 de enero de 1902 se inició el proyecto de Domènech i Montaner, con la colocación de la primera piedra de Sant Pau.

La fusión de los dos hospitales

Otra disputa institucional vino motivada por quién se encargaría del mantenimiento posterior del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau una vez construido. El problema se resolvió cuando el Hospital de la Santa Creu asumió esta necesidad.

Después de muchos desacuerdos, el 25 de abril de 1913 los testamentarios de Pau Gil y el Hospital de Sant Pau cedieron todos los derechos y propiedades a la Muy Ilustre Administración (MIA) del Hospital de la Santa Creu, con la condición de que se comprometiese a continuar las obras del nuevo recinto. Mediante esta cesión se refundieron los dos hospitales en un único centro.

Fue a partir de este momento cuando el Hospital de Sant Pau se empezó a llamar de la Santa Creu i de Sant Pau. De este modo, el nuevo proyecto, heredero y sucesor directo de cinco siglos de tradición hospitalaria en Barcelona, resolvía la crisis sanitaria que sufría la ciudad y sus alrededores.

Mientras se edificaba el nuevo hospital, la prensa también reflejó las disputas que se mantenían por la construcción. Los costes y la grandiosidad de la apariencia estética del conjunto no gustaban a la Administración de la Santa Creu, que no entendía que se invirtiese tanto dinero y esfuerzos en recursos artísticos para ejecutar un hospital de “pobres”. Según Leopoldo Gil i Llopart, ingeniero colaborador del proyecto, todos los recursos artísticos utilizados por Domènech i Montaner, tenían una razón de ser, y ninguno de ellos respondía al azar.

Las características del recinto

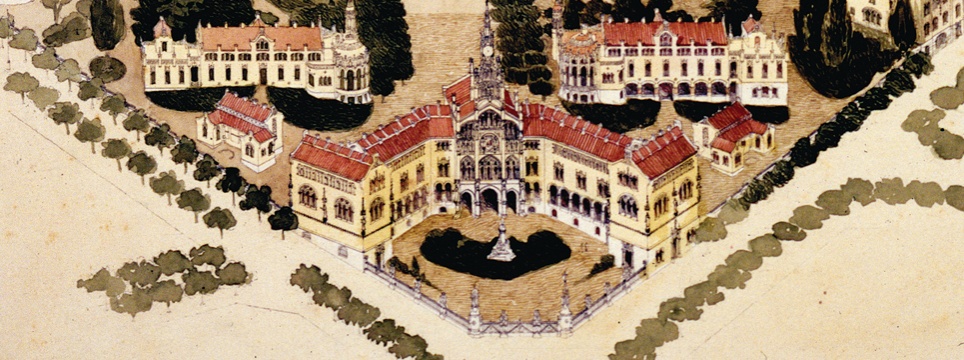

En un principio, Domènech i Montaner diseñó un conjunto de cuarenta y ocho pabellones que tenían que constituir del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. De este total, y siguiendo la voluntad testamentaria de Pau Gil, Domènech decidió que el Hospital de Sant Pau tuviese bastante relevancia, y por eso lo dotó con 12 pabellones: un pabellón de administración, uno de cirugía, ocho de enfermos y dos de observación. Los 36 restantes se reservaron a la construcción del nuevo Hospital de la Santa Creu, a cargo de su Administración.

En propuesta de los testamentarios de Gil y del propio Domènech, el proyecto comenzó con la construcción de Sant Pau, en parte porque existía la dotación económica específica para hacerlo, reflejada en el testamento del banquero. Así, su edificación se llevó a cabo entre 1902 y 1912.

Ante las dificultades económicas de la Administración de la Santa Creu para hacerse cargo del tratado inicial proyectado por Domènech, el resto de pabellones se quedaron en bocetos, dibujos y planos. Algunos de estos pabellones fueron ejecutados posteriormente por Pere Domènech i Roure, hijo del conocido arquitecto, que los construyó con un estilo que difiere bastante del de su padre.

Para la ejecución del proyecto, Domènech i Montaner contó con un solar abierto y regular, equivalente a nueve manzanas del Eixample, con una superficie total de 145.470 m², resultado de la suma de los terrenos adquiridos por los testamentarios de Gil y los que eran propiedad del Hospital de la Santa Creu. En el asesoramiento médico y técnico, el arquitecto contó, respectivamente, con la colaboración del médico Manuel Salinas y del ingeniero Leopold Gil i Llopart.

Para desarrollar el encargo del mejor modo, Domènech estudió y visitó los hospitales más modernos de Europa. Así pudo conocer los avances científicos y funcionales de entonces, y las nuevas soluciones arquitectónicas, todo ello destinado al bienestar de los enfermos hospitalizados.

De las tendencias europeas del momento en la construcción de centros hospitalarios Domènech escogió una solución mixta: levantó diversos pabellones destinados a diferentes especialidades, comunicados entre ellos a través de unas galerías subterráneas.

Domènech inició la construcción del conjunto hospitalario siguiendo una trama urbanística propia, diferente del Eixample: giró la alineación del proyecto 45 grados con respecto al Plan Cerdà, de modo que lo dotó de independencia. Esta concepción permitió crear un recinto aislado e independiente, con vida autónoma, dentro de Barcelona; es decir, una especia de “ciudad jardín” donde enmarcar un modelo hospitalario nuevo: humano, moderno y funcional, pero a la vez estéticamente bello.

Con respecto a la planta del recinto, Domènech la proyectó alrededor de dos ejes, uno vertical y otro horizontal, formando una cruz. Además del emblema del antiguo Hospital de la Santa Creu, el arquitecto utilizó la cruz para resumir y simbolizar la historia hospitalaria de Barcelona, así como la redención y curación de los enfermos que se encontraban en el recinto.

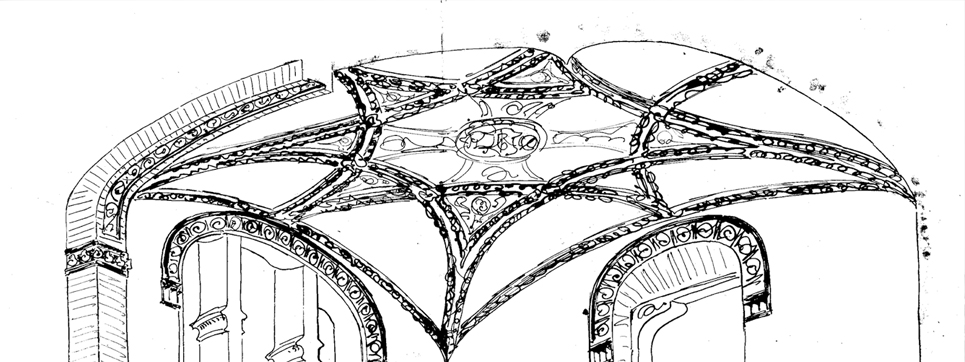

La ejecución de los pabellones modernistas

Los doce pabellones ejecutados por Domènech i Montaner se concibieron de forma aislada y se destinaron a especialidades médicas diferentes, aunque se comunican entre ellos a través de galerías subterráneas de circulación. Con los años, se ha demostrado que esta solución no sólo fue acertada sino también imprescindible para el funcionamiento de todo el recinto. A parte, merece mención especial tanto el sistema constructivo que se utilizó como las instalaciones sanitarias y la climatización de las salas de enfermería. El criterio general que se siguió para construir los doce pabellones del legado Gil fue la transversalidad en la estructura, la iluminación, la ventilación y también la decoración de las salas.

La distribución en alzado de los pabellones se hizo de tal modo que veinticinco tenían que ser de un solo piso sobre semisubterráneo, once de dos pisos sobre semisubterráneo y doce sobre semisubterráneo, dedicados a diferentes servicios. La pendiente del terreno comportó que se diseñasen pabellones de un piso o dos para igualarlos visualmente en altura, a excepción de los pabellones de Administración, Operaciones y el Convento de las Hermanas, concebidos a más altura para marcar el eje principal del recinto, es decir, sur-norte.

Domènech i Montaner contó con un espacio de 145 m² por enfermo, una proporción que hasta el momento superaba con creces el mejor índice de cualquier otro hospital europeo. En estos metros por cama, el arquitecto contempló también los espacios verdes que había proyectado. Esta concepción de ciudad jardín fue completamente una novedad en la época, ya que hasta entonces no se consideraba necesario disponer de espacios abiertos para el uso y el bienestar de los enfermos. De este modo, Domènech integró la naturaleza en el espacio arquitectónico, con jardines que se plantaron en la primera fase de la construcción del hospital, es decir, entre 1902 y 1912.

Domènech i Montaner, como arquitecto modernista, creó un proceso integrador de todas las partes del edificio, incluso teniendo en cuenta las artes industriales aplicadas. Además, con su arquitectura intentó resolver problemas de carácter funcional para la buena práctica médica, relacionados con la higiene hospitalaria.

El recinto en el siglo XXI

El conjunto arquitectónico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es un referente muy importante en el patrimonio y la cultura de la ciudad de Barcelona en particular, y de Cataluña en general. Su valor arquitectónico y patrimonial va más allá de su localización urbana, tomando una dimensión de resonancia europea e internacional. Ejemplo de ello es la declaración en 1997 junto con el Palau de la Música Catalana de Patrimonio Mundial por la UNESCO, por su singularidad constructiva y belleza artística.

El traslado de la actividad sanitaria a un nuevo edificio, a finales de 2009, permitió el inicio de la rehabilitación del conjunto modernista para recuperar el valor artístico y patrimonial de la obra de Lluís Domènech i Montaner. Desde su inauguración, en febrero de 2014, el Recinto Modernista de Sant Pau es un nuevo espacio cultural comprometido con la difusión de la historia de la institución y la importancia de la obra de Domènech. Además, los antiguos pabellones son la sede de un centro de conocimiento formado por instituciones internacionales referentes en las áreas de la salud, la educación y la sostenibilidad.